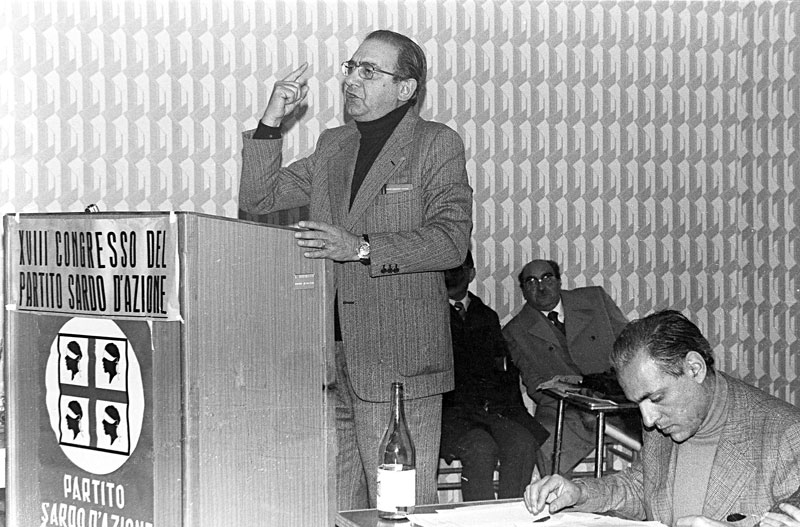

Non ha reticenze, Mario Melis, nel ribadire le critiche che aveva già mosso ai dirigenti del suo partito in un intervento su questo giornale, ma soprattutto chiede un ritorno a una politica che voli alto, sopra il groviglio dei piccoli giochi di potere. «Abbandonarsi a gratuite, insultanti aggressività nei confronti di altri sardisti o anche di avversari politici — dice il vecchio presidente sardista della Regione — dà sfogo a risentimenti personali ma dimostra in modo spettacolare il vuoto, il deserto di idee che guida questo gruppo politico».

Le pare che in questo momento il Psd’Az abbia smarrito, in parte o del tutto, la sua identità, anche in termini di collocazione politica?

«Assumere responsabilità di governo o ruolo di opposizione non è fatto necessariamente ideologico ma eminentemente politico. Una volta definiti i programmi, partiti di tradizione democratica come Pp, lo stesso Pds, il Cdu, il Patto Segni, i diniani, possono considerarsi dei validi alleati coi quali percorrere una parte del difficile cammino verso l’autonomia e il progresso. Resto perplesso su Alleanza nazionale per i suoi precedenti ideologici e Forza Italia perché aggregata in convulsa improvvisazione per la difesa di un certo tipo di aziendalismo rampante che ha valori ideologici, ancor oggi, indecifrabili. Ho più volte sollecitato l’uscita del partito dalla maggioranza regionale quando appariva ormai chiaro che la giunta non riusciva a proporsi al governo dello Stato come interlocutore di pari dignità. D’altra parte i partiti che la costituivano dimostravano scarso interesse per temi sardisti di maggiore attualità: federalismo e zona franca; salvo alcune generiche affermazioni di orientamento, questi due fondamentali obiettivi venivano contrastati, specie dall’allora assessore alla programmazione. Uscire dalla maggioranza denunziando questo stato di cose avrebbe costituito un chiaro messaggio verso il popolo sardista e un ammonimento per una vigorosa azione di proposta e contestazione verso i poteri centrali dello Stato. Di fatto l’uscita dalla maggioranza è stata motivata da considerazioni deludenti che hanno spento ogni empito politico e ideologico (non accettavano la riduzione degli assessorati da due a uno!)».

Lei trova che questa povertà ideologica e politica sia un dato specifico del Psd’Az o che, almeno a livello regionale, sia più generale?

«Ho l’impressione che il fenomeno ha attraversato il partitismo italiano nel suo complesso, infettato da una crisi involutiva così diffusa e intensa da determinarne la disgregazione; è fallita la politica che avevano sviluppato in questi cinquant’anni di vita repubblicana. In effetti avevano minato alla base l’organizzazione dello Stato perché, pur avendo dato vita al parlamento, si sono sostituiti ad esso. Questo ha sottratto ai cittadini il controllo democratico delle decisioni e delle politiche ed ha favorito processi involutivi che poi si sono tradotti in quella gestione di tipo elettoral-partitico (non di rado privatistico) del potere che è degenerata in Tangentopoli; fenomeni di corruzione diffusa che hanno portato alla paralisi sostanziale dello Stato. Quello che è fallito, secondo me, è il tipo di Stato centralistico, che colloca il vertice del potere statale lontano, irraggiungibile e incontrollabile dai cittadini. Oggi si pone il problema politico di restituire al popolo la sua sovranità. A ben guardare su questa fondamentale esigenza si fonda l’insorgere così diffuso dell’istanza federalista».

È fallito lo stato centralistico, però non sembrano alle viste i segni di un federalismo sardo trionfante, né come figure, né come idee.

«È vero: dopo il crollo delle ideologie c’è stato un disamore per la politica, un disperdersi, una caduta dell’interesse dei cittadini. I vecchi partiti sono diventati ferrivecchi, non più agibili, né più utilizzabili.

E quelli nati dalla loro disgregazione stanno soltanto cercando di impossessarsi di una quota di potere per gestirlo e consolidare la loro forza. Tutti, a parole, sono federalisti; non c’è partito che non si dica federalista ma non c’è partito che abbia fatto una proposta che assomigli pur di lontano al federalismo. Si limitano a parlare di deleghe di poteri ma sulle grandi scelte, sulla ripartizione delle risorse, le direttive sul bilancio dello stato e l’individuazione dei mezzi sono avocati ai vertici dello stato riservando agli enti territoriali puri compiti attuativi».

Vale anche per il suo partito?

«Non siamo stati capaci di assolvere a un ruolo protagonista, fervidamente propositivo, proprio in questa fase di odierna costituente».

Da dove è possibile ripartire, secondo lei?

«Ciascuno deve ripartire da casa, dalla realtà nella quale è chiamato a operare. Prima di tutto creare le condizioni dello a sviluppo della propria area, cercare di far crescere i valori non solo dell’economia ma della dignità sociale. E le risposte devono essere diverse da zona a zona. Si deve creare un popolo di protagonisti che si sentano responsabili di un processo di sviluppo e di crescita. E che quindi esprima una classe dirigente, perché noi una classe dirigente non l’abbiamo; questo il vero dramma. Abbiamo uomini di grande valore, in tutti i campi, dall’arte alla scienza, alla politica, all’imprenditoria; ma non abbiamo una classe dirigente».

Perché, secondo lei?

«Perché manca un tessuto connettivo sociale, nel quale tutti questi settori interagiscano nel processo decisionale. È necessario che riescano a dialogare tra loro dato che sono necessariamente interdipendenti. Mancando questo dialogo ognuno di questi settori continua invece a dipendere da Roma, ciascuno si scava la sua piccola nicchia mantenendo un cordone ombelicale con il suo referente romano; così si resta sudditi, non si forma un gruppo dirigente che assuma su di sé la responsabilità delle decisioni. Perché l’autonomia non è solo libertà, è prima di di tutto responsabilità».

L’autonomia, appunto, che ha cinquant’anni: si può fare un bilancio?

«La Regione ha avuto dei momenti altissimi. I primi dieci anni sono stati fervidi, pieni di iniziative, i primi amministratori, penso alle giunte Crespellani o Corrias, hanno posto problemi con grande grinta, costringendo lo Stato a riconoscere un debito storico verso la Sardegna che aveva subito un’emarginazione che ne aveva ritardato lo sviluppo e il riequilibrio con le altre regioni. Riconoscimento che si tradotto nel Pano di Rinascita. Purtroppo finanziato con somme insufficienti che il governo ha sin da subito considerato sostitutive degli stanziamenti ordinari. In effetti la Rinascita è stata un nuovo e peggiore inganno. E a ben guardare con il Piano di Rinascita abbiamo avuto meno di quel che avremmo avuto con gli stanziamenti ordinari».

E in termini di responsabilità, questo mezzo secolo?

«La colpa è di noi sardi che siamo sempre stati disuniti. Cent’anni fa un grande federalista come Giovanni Battista Tuveri diceva che la debolezza della Sardegna è la conflittualità dei sardi. Il nostro provincialismo non si esprime tanto nella pochezza dei valori culturali e intellettuali, quanto in questa conflittualità interna. L’unità dei sardi è la forza che li rende vincenti, lo dico con assoluta certezza. E lo dico per l’esperienza che ho fatto alla guida della Regione, cominciata con una polemica durissima verso i poteri centrali (ero stato trattato da “mezzo terrorista” da De Mita mentre l’ex presidente Leone aveva scritto che ero colpevole di reati da ergastolo), ma nel corso di quella legislatura sia il governo che i managers dell’industria pubblica non hanno chiuso qui neppure una linea di produzione o una miniera, anzi abbiamo riaperto le miniere del carbone chiuse da molto tempo. Alla fine di quei cinque anni la disoccupazione era scesa dal 24 al 19 per cento, che è sempre moltissimo, ma sono cinque punti in meno. L’occupazione era aumentata di 48.000 unità».

Frutto di una sostanziale unità dei sardi?

«Il governo sapeva che quella giunta aveva il consenso popolare, e che metterci la prua addosso significava sfidare l’opinione pubblica sarda che era gran parte d’accordo con la giunta. E quando il governo ha la sensazione che i sardi siano uniti, come qualunque altro popolo, non osa sfidarli. Dobbiamo rivendicare una salda, robusta autonomia che ci metta in grado di risolverei problemi che lo Stato si è dimostrato incapace di risolvere. Un’autonomia che ci consenta di utilizzare la nostra vera, unica grande risorsa che fino a oggi è stata invece la nostra prigione: il rapporto col mare. Non abbiamo economia marittima, che per un’isola costituisce i polmoni. Dobbiamo realizzare una forte portualità ad alto livello di tecnologie, e, grazie anche alla zona franca, diventare il punto di snodo dei commerci di quest’area mediterranea. Solo un fecondo e intenso rapporto con il mare ci consentirà d’internazionalizzare la nostra economia facendo della Sardegna un soggetto politico protagonista della civiltà mediterranea ed europea».

Serve federalismo non solo assessori – intervista di M. De Murtas -La Nuova Sardegna – 14 febbraio 1998

30 Ottobre 2024 by