Il lavoro di documentazione ed analisi proposto da Salvatore Cubeddu consente a noi una valutazione retrospettiva di circa quarant’anni della nostra vita pubblica e costituisce un prezioso itinerario per gli studiosi che nel prossimo futuro vorranno approfondire le ragioni dei processi evolutivi (o se preferite involutivi) dell’esperienza autonomistica sarda, fiorita, fra tante speranze, a conclusione di un millennio che, pur avendo visto il fervido diffondersi dei liberi Giudicati, è stato sostanzialmente dominato da pesanti forme di colonizzazione esterna.

L’attenzione di Cubeddu si sofferma sulla vita del Partito Sardo, sui protagonisti, sui loro rapporti, sul loro diverso atteggiarsi dinnanzi ad accadimenti che da cronaca diventano storia in una dinamica che non concede soste emarginando chi non ne coglie la rilevanza o l’indirizzo.

Si susseguono così è sul proscenio della nostra storia personaggi fervidi di intelligenza, di energia, di dedizione, ora razionali interpreti dei molteplici fattori che interagiscono nel determinare gli eventi, ora abbagliati da ideali utopie ma tutti sospinti dal generoso empito di solidarietà per i deboli e i disederati.

A mio avviso per riuscire a cogliere il senso profondo del travagliato impegno sardista è essenziale tenere conto dell’emergere, nel quadro politico definitosi nell’immediato dopo guerra, di due grandi formazioni partitiche: la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista.

Due formazioni non nuove per quanto attiene ai valori ideali cui rispettivamente si ispirano, ma totalmente nuove per quanto a strutture organizzative diffusamente presenti su tutto il territorio nazionale.

Due partiti che si caratterizzano in virtù di apparato gerarchico che mantiene costanti collegamenti tra il centro direzionale, strutture intermedie e le più lontane e sperdute periferie.

Un dispiegamento di forze attivato da un esercito di funzionari che costituiscono supporto all’operare dei politici ed alla macchina propagandistica costantemente incombente sull’opinione pubblica.

Il confronto fra queste forze politiche non si esauriva nel dibattito sull’organizzazione istituzionale dello Stato, sugli interessi economici e ceti sociali rispettivamente rappresentati, ma era fortemente condizionato dai grandi schieramenti internazionali generati dalla guerra fredda fra America e Russia.

La stessa Chiesa, Vaticano in testa, preoccupata del possibile affermarsi in Italia di un regime comunista, è scesa nell’agone politico mobilitando tutto il suo ascendente spirituale ed organizzativo intimando ai fedeli di costituirsi – attraverso la D.C. – in un possente sbarramento al dilagare comunista. In questo clima non sono mancati, in Sardegna, come in tutto il mezzogiorno, specie nelle aree dell’arretratezza rurale, forme di intollerabile pressione morale.

Il Partito Sardo è stato in tal senso uno dei bersagli privilegiati. Ma i voti sardisti facevano ad un tempo gola e paura anche alla sinistra social-comunista.

L’autonomia veniva da loro presentata come una sorta d’isolamento, un rifugio dei conservatori più retrivi, ancorati ad una visione statica della società pastorale, pavidamente preoccupati dei cambiamenti rivoluzionari che con il “vento del nord” i compagni continentali avrebbero realizzato anche per i sardi. Si giunse all’assurdo di presentare i pastori – che costituivano la componente più forte della base elettorale sardista – come affamatori del popolo.

In tale contesto storico il Partito Sardo è riuscito a diffondere il suo messaggio in uno spirito resistenziale che ha dell’eroico.

Non ci si difendeva solo dalla propaganda invasivamente presente dovunque dei democristiani e social-comunisti, ma dall’azione discriminatoria che il sistema di potere, costituito da banche, federconsorzi, consorzi agrari e di bonifica, uffici di collocamento, di assistenza, patronati e quant’altro organizzativamente attivato a tutela delle diverse fasce sociali esercitava in manifesta funzione elettorale a pro dell’uno e dell’altro dei due partiti. Solo in Sardegna si contavano oltre duemila funzionari di partito e delle organizzazioni parallele che, a costi d’oggi, rappresenterebbero una spesa di oltre cento miliardi annui.

Il Partito Sardo non aveva né soldi, ne enti, né amicizie americane o russe che intervenissero in suo favore.

Riuscire a sopravvivere politicamente in un tale contesto ha costituito un esempio di fervida dedizione ai grandi valori ideali dell’autonomia ma anche una forte vigorosa capacità di lotta che si è diffusa su tutto il territorio regionale con nuclei di militanza capaci di sfidare isolamento, sopraffazione e, non di rado, lo scherno.

Erano gli apostoli di quel federalismo che oggi sembra accomunare sotto una grande bandiera gli eredi diretti ed indiretti di quei partiti che, comandando oggi come ieri, hanno fatto di tutto per affossarlo

La cosa più triste è il constatare come il dilagare tumultuoso quanto recente della conversione di tanti neofiti non nasce dall’affermarsi dei nuovi valori ideali come momento nel quale libertà e responsabilità diventano forza democratica di autogoverno, ma piuttosto dalla paura di secessione leghista maturata nella protesta fiscale dei ricchi, stanchi di sopportare il presunto fardello dell’assistenzialismo ai poveri.

Il Partito Sardo è andato avanti per la sua difficile strada confrontandosi con una realtà attivamente ostile, forte solo del suo patrimonio ideale che con ferma, alta dignità ha saputo conservare durante questo mezzo secolo di non serena e, per tanti versi, oscura storia repubblicana.

Ma la sua lotta era impari. Condannato sulla base dei numeri alla inesorabile sconfitta.

Si sa: la gente non ama perdere, tende a schierarsi col più forte. Vocazione questa particolarmente diffusa tra i detentori del potere, gli intellettuali e, non di rado, gli artisti tradizionalmente presenti a Corte.

Un fenomeno politicamente definito: trasformismo.

Solo nobili minoranze rispondono a vocazioni ideali che seguono senza tentennamenti nella buona come nella cattiva sorte.

Ebbene nel contesto avanti descritto il Partito Sardo – così fermamente credo – avrebbe potuto vincere la sua battaglia ottenendo il consenso della stragrande maggioranza dei sardi.

Vi sono infatti momenti della storia nei quali i popoli sfidano i potenti, i grandi apparati e travolgono regni ed imperi che pur dispongono degli strumenti ora subdoli, ora brutali della forza quando non anche della tirannia. I popoli infatti si mobilitano solo in virtù dei grandi valori dello spirito.

Quando la grande luce di nobili ideali denunzia ed evidenzia le iniquità diffuse come una lebbra fra le moltitudini, queste sono pronte ad insorgere e battersi per il grande riscatto.

È però necessario, direi essenziale, che abbiano fiducia nei loro Capi. Uno che li guidi attraverso gli scontri più drammatici alla sognata vittoria.

E quanto più difficile ed aspro si presenta lo scontro tanto più cresce la figura della guida che nell’immaginario popolare diventa leggenda.

Nel primo dopoguerra i sardi erano nella stragrande maggioranza sardisti. Si sentivano partecipi di una statualità espropriata con la violenza dai dominatori esterni ed erano fervidamente disponibili alla sua riconquista.

Attendevano il ritorno di quegli che universalmente consideravano il loro Capo; l’uomo che aveva saputo sfidare l’arrogante violenza dei fascisti, il carcere e l’esilio in nome di una sardità che non aveva mai tradito né rinunziato. Un uomo che aveva scritto pagine di leggendario eroismo nella guida degli uomini affidati al suo comando in guerra, come nelle aspre battaglie civili nel tempo di pace.

Questi era Emilio Lussu.

Al suo apparire si raccoglievano le moltitudini; al suo passaggio in Sinnai i popolani avevano steso nella strada i preziosi tappeti di famiglia coprendoli di petali di rose e fiori, come nella processione del Corpus Domini.

Sì la Sardegna era sardista.

Ma Lussu no. Non lo era più. Era sempre aperto ai problemi della sardità ma non accettava la militanza nel partito regionale.

In effetti, prima di rientrare in Sardegna, aveva dato vita ad un partito nazionale di cui era incontrastato leader, il Partito Italiano d’Azione; riteneva del tutto naturale farvi confluire il Partito Sardo costituendo così una prima base territoriale di un’organizzazione al cui vertice era affluito il fior fiore della cultura politica italiana e, in parte, sarda.

Ricordo, a questo proposito, il congresso di Macomer al quale Francesco Fancello propose, atteso il rifiuto della confluenza, il collegamento permanente fra Partito Italiano d’Azione e Partito Sardo definito, nel documento da lui proposto, “Articolazione Regionale” di quello Italiano. Proposta anch’essa respinta dai dirigenti come dalla grande assemblea del congresso.

Ricordo soprattutto i discorsi di Lussu. Le trepidanti attese di tanti giovani che aspettavano come terra riarsa la rugiada benefica del suo messaggio. Il discorso nel Largo Carlo Felice di Cagliari ed un incontro che ebbe con noi – allora – giovani nel salone della Camera di Commercio di Nuoro.

Gli facemmo tante domande alle quali ebbe la pazienza e la cortesia di rispondere con la sensibilità responsabile di un futuro Capo di Governo dello Stato Italiano. Perché questi erano i discorsi di Emilio Lussu.

La preoccupata descrizione delle devastanti distruzioni belliche subite dalle grandi infrastrutture viarie, ferrovie ed aeroportuali italiane in uno all’apparato industriale del Nord, come del permanere del blocco agrario nel Sud.

Certo parlava di Sardegna e ne parlava con passione e conoscenza, ma all’interno di un quadro il cui punto d’irradiazione era Roma e non Cagliari.

La delusione fu tanto amara quanto raggelante.

Per preoccuparsi della Sardegna attraverso le terapie elaborate a Roma non c’era proprio bisogno del Partito Sardo; tanto valeva militare, secondo le personali vocazioni di ciascuno nei partiti nazionali. La preferenza è andata ovviamente ai più forti. E così anche in Sardegna si è riprodotta, a grandi linee, la geografia politica diffusa e presente nel resto d’Italia. Certo a diversificarla ha concorso la presenza del Partito Sardo, ma ridotta ormai a ruolo complementare delle altre forze politiche nazionali.

Il primo e più importante vulnus alla grande mobilitazione dei sardi viene quindi da un contrasto interno al Partito che avrebbe dovuto guidarla.

Dopo i tentennamenti iniziali, l’uscita dal Partito di Lussu e degli amici che lo hanno seguito ha privato il sardismo non solo di uno dei suoi dirigenti più preparati e prestigiosi, ma, dividendone le forze, ha sortito un effetto disgregante che ha deluso quella militanza che vedeva all’origine della rottura non tanto un diverso approccio al grande tema dell’autonomia, ma piuttosto risse personali di potere.

L’effetto, ripeto, fu disgregante. Di più: per motivare la loro uscita i Lussiani accusarono strumentalmente i dirigenti del Partito di separatismo e conservatorismo.

Accusa che deve considerarsi del tutto strumentale posto che Bellieni, Mastino, Oggiano, Luigi Battista Puggioni, Gian Giorgio Casu, Salvatore Sale, Anselmo Contu, Piero Soggiu, Giovanni Battista Melis, tanto per citarne alcuni, erano ferventi federalisti (alcuni di loro pluridecorati nella guerra 1915-’18) ma nettamente contrari a qualsivoglia forma di separatismo.

La verità si è che Lussu e i suoi amici enfatizzarono nella circostanza lo stesso tipo di accuse mosse da destra e da sinistra contro il Partito Sardo. Anche le accuse di conservatorismo erano del tutto infondate e pretestuose.

Non si vuole escludere che taluno fra i dirigenti si ispirasse ad un certo tipo di riformismo paternalistico ma va sottolineata con energia l’irrilevanza di posizioni individuali in considerazione della proposta politica concretamente assunta e parzialmente attuata dalla componente sardista dei governi regionali.

Basterà ricordare in proposito l’esaltante coraggio con il quale gli assessori sardisti hanno sfidato i tre grandi monopoli che colonizzavano, strangolandola, l’economia sarda: 1° quello elettrico imposto dalla più potente lobby finanziaria italiana: la Edison che esercitava quasi potere sovrano sullo sviluppo concedendo ma, soprattutto, negando l’energia alla comunità tanto che nel 1949, all’atto dell’insediamento del primo Governo regionale, ben 170 paesi sardi non disponevano di forza motrice e illuminavano le loro notti con le candele steariche od a carburo.

Su proposta sardista si diede vita all’Ente Sardo di Elettricità alla cui iniziativa si deve la realizzazione delle centrali termoelettriche di Portovesme e Carbonia, alimentate dal carbone Sulcis.

Fu un’intuizione lungimirante perché mentre affrancava l’economia sarda dall’asservimento esterno incrementando il potenziale elettrico da 400 milioni Kw/a ad oltre 4 miliardi, creava le premesse dell’autonomia dello sviluppo con la valorizzazione del bacino carbonifero ancor oggi di palpitante attualità.

In conseguenza di così larga disponibilità energetica si sviluppò in Sardegna, oltre l’insediamento di alcune industrie di base (che crebbero poi a dismisura dopo l’uscita dei sardisti dal Governo regionale) il fiorire di un gran numero di medie e piccole industrie manifatturiere rese competitive proprio in virtù della politica delle tariffe di favore praticata dall’Ente Sardo di Elettricità.

Né meno significativa fu la lotta contro il trust lattiero-caseario rappresentato dal duo industrial-finanziario Locatelli-Galbani che, esercitando incontrastato monopolio sul mercato sardo, costringeva i pastori a svendere le produzioni a un cosiddetto prezzo di piazza unilateralmente fissato dagli acquirenti. Una brutale forma di spoliazione sistematica del reddito sardo nel settore della zootecnia.

I caseifici, finanziati allora con legge proposta dagli assessori sardisti Casu – Soggiu, hanno consentito alla stragrande maggioranza dei pastori, costituiti in cooperativa, di procedere, in forma diretta, alla trasformazione del prodotto, incorporando così in proprio favore il valore aggiunto, per giungere oggi a trattarne direttamente il commercio nazionale e internazionale attraverso il consorzio regionale delle cooperative. Analoga iniziativa fu sviluppata con notevole successo nel settore delle uve da vino.

Grande significato politico assume lo scontro da subito promosso dall’Assessore sardista ai Trasporti Alberto Stangoni contro la FIAT che esercitava il monopolio dei trasporti su strada servendo solo i bacini di traffico che garantivano larghi margini di utile, lasciando così la maggioranza dei paesi nel più totale isolamento.

In meno di un anno il monopolio fu letteralmente polverizzato, passando, attraverso nuovi concessionari, dai 7.000 Km. percorsi giornalmente dai pullman Fiat ad oltre 17.000.

Ma la delegazione sardista qualificò il suo impegno di forza rivoluzionaria volta a scuotere dal profondo la rassegnata apatia del mondo rurale con alcune proposte di legge che suscitarono l’allarmata reazione della destra conservatrice sarda e del Governo nazionale.

La prima imponeva ai proprietari terrieri (che pesavano in termine di largo assenteismo sulla rendita fondiaria), di destinare una determinata percentuale delle superfici coltivabili a culture foraggere (pena la requisizione e conseguente assegnazione del terreno ad una cooperativa che ne avesse fatto richiesta) così da garantire al patrimonio zootecnico sardo disponibilità alimentari anche nei ricorrenti anni di siccità.

Questa legge venne bocciata dal voto contrario delle sinistre cui si aggiunsero i franchi tiratori della destra democristiana.

La seconda, approvata dal Consiglio Regionale ma bocciata dal Governo, poneva mano ad una parziale riforma dei contratti agrari che in Sardegna avevano caratteristiche particolari che li diversificavano largamente da quelli normalmente stipulati – tanto per fare qualche esempio – in Valle Padana o nelle colline umbre.

Né va dimenticata la cacciata dalla Sardegna e dall’Italia del Direttore Generale del Gruppo Minerario Monteponi Montevecchio della Pertusola, deciso, per la prima volta, nella storia italiana su sollecitazione dell’allora Assessore sardista all’Industria solidale con i minatori ai quali quel Direttore Generale negava il diritto all’apertura del confronto sui temi della sicurezza, della produzione e del salario.

Ho citato solo alcuni significativi esempi che smentiscono la visione conservatrice e succube strumentalmente rivolta alla politica sardista che risulta – per contro – fervidamente aperta al nuovo, capace di cogliere le vibrazioni di un’economia che si adegua ai ritmi del mondo che cambia.

Una politica che sortì invero risultati straordinari.

Sotto l’impulso dell’azione sardista il prodotto interno lordo sardo, per diversi anni crebbe di tanto da segnare l’indice più alto registrato in Italia per cui l’Assessorato all’Industria ottenne, primo ed unico Ente politico industriale italiano, il riconoscimento che viene tributato all’industriale che nel corso dell’anno abbia saputo meglio distinguersi per creatività, dinamismo, managerialità, e valore sociale delle sue iniziative: il Mercurio d’oro, che, ironia della sorte, inconsapevole dell’attuale rovinosa decadenza, risplende inutilmente alato e vittorioso nella vetrina a lui riservata nella stanza dell’Assessore all’Industria.

Il Partito Sardo preoccupava quindi il sistema di potere oltre che per il suo potenziale elettorale – temporaneamente infrenato dalla scissione Lussiana – ma altresì per la politica aperta al respiro del nuovo, modernamente progressista ma insofferente di qualsivoglia condizionamento sia economico che confessionale.

I sardisti davano fastidio tanto che la destra democristiana per allontanarli dal Governo non esitò ad allearsi con i monarchico-missini dando vita ad un monocolore D.C. che si reggeva con i loro voti determinanti.

Il Partito avvertiva con grande reattività le vicende del governo ed i dissensi al suo interno erano – com’è ovvio – fortemente influenzati ed enfatizzati dai risultati elettorati non esaltanti.

Va detto in proposito che importanti componenti interne alla D.C., oltre condividere con la maggioranza la vocazione all’occupazione generalizzata anche dei più sperduti centri di potere, non solo operava per logorare l’alleanza di governo con il Partito Sardo, ma ne attaccava gli esponenti – dirigenti e militanti – tentandone, in genere con successo, l’isolamento; nei confronti dei più deboli veniva regolarmente praticata la discriminazione dai benefici elargiti invece ai propri amici e ad avversari meglio garantiti dalle rispettive organizzazioni politiche o di categoria.

Non si vuole con questo fare di ogni erba un fascio posto che fra i democristiani, sia in campo regionale che nazionale sono emerse limpide figure di autonomisti e federalisti, aperti ai grandi temi del riscatto sociale, ma il loro ruolo è stato in genere non solo minoritario, ma scarsamente influente nella formazione dei gruppi dirigenti e relative scelte politiche e di governo.

La militanza sardista era difficile! Solo moralmente gratificante.

Che significato dare all’uscita del gruppo che, per brevità chiamerò Puligheddu, Corona, Ruju, confluiti nel Partito Repiubblicano alla vigilia delle elezioni regionali del 1969? L’ampia documentazione, puntualmente riportata da Salvatore Cubeddu, indica nell’accusa di separatismo la ragione della rottura.

La smentita però viene da fonte tanto autorevole quanto insospettabile: Ugo la Malfa, segretario nazionale del Partito Repubblicano (nelle cui file erano confluiti i dissidenti), in una lettera indirizzata a Giovanni Battista Melis, segretario del P.S.d’Az., spiega le ragioni della rottura fra i rispettivi partiti con la seguente motivazione: “Voi siete federalisti, scelta di per sé legittima e rispettabile, noi no.”

Continuava contestando la proposta di un Senato pariteticamente rappresentativo delle Regioni e della Corte Costituzionale eletta con pari numero di rappresentanti dai poteri centrali e regionali.

“Andiamo per strade diverse” così in sostanza concludeva “per cui le nostre vie si separano”.

Liquidata così come strumentale l’accusa di separatismo (che riguardava, per altro, singole persone), non resta che individuare il malessere avvertito da alcuni gruppi dirigenti per la precarietà del ruolo sardista sia nelle istituzioni che nel consenso elettorale.

Si comprende allora come personalità in grado di offrire contributi sostanziali al perseguimento dei grandi valori proposti dal sardismo, abbiano fatto scelte che, allontanandoli dal Partito, hanno loro consentito di inserirsi, in termini, non di rado, fecondi, nei processi di sviluppo di cui la Sardegna aveva ed ha tanto bisogno.

Va inoltre detto che soprattutto i giovani avvertivano il fascino delle proposte culturali di cui specie il Partito Comunista era diventato punto di riferimento e di grande diffusione.

Dal centro di formazione delle Frattocchie uscivano personaggi del livello di Nilde Iotti, Alfredo, Reichlin, Maria Antonietta Macciocchi; Luigi Pintor e tanti altri che della nascente ed ancora inesperta democrazia italiana costituivano l’aristocrazia intellettuale.

Erano presenti ovunque; nei pubblici dibattiti, nel giornalismo di massa, in quello specializzato, alla radio e, a suo tempo, nella televisione. Il Partito li mobilitava e li utilizzava attivando a loro mezzo fondazioni culturali quali la “Gramsci” e riviste prestigiose come “Rinascita”.

La cultura marxista che i raffinati chiamavo “marxiana”, era diventata di fatto egemone nella società italiana, particolarmente fra i giovani.

Di alto livello – pur se meno diffuso – era il prestigio culturale dei repubblicani dei quali si diceva scherzosamente che non avevano la base (elettorale) ma l’altezza. Le loro non frequenti comparse in televisione suscitavano sempre grande interesse, apprezzamento e, anche se in minore misura, consenso.

Emergevano così tematiche di grande interesse politico-culturale che però oscuravano e -se spesso – coprivano – tutto il grande dibattito sui problemi dell’autonomia federalista e sugli obiettivi del governo regionale del cui – eventuale – mancato conseguimento veniva, a gran voce, accusato il Partito Sarda additato all’opinione pubblica come responsabile di alto tradimento dei suoi stessi ideali.

L’eco di questo ingeneroso vociare rimbombava nei convegni di partito e fra gli iscritti esasperandone le interne contrapposizioni. In tale contesto l’imputato principale era il Segretario del Partito Giovanni Battista Melis che pur soffrendone non ebbe mai dubbi o tentennamenti.

La sua Patria politica fu il sardismo, gelosamente praticato, esaltato e difeso come valore spirituale ancor prima che obiettivo politico. Ad esso dedicò la vita con un impegno che aveva il dono della freschezza trepidante che non conosce stanchezza né assuefazione ma riscopre in ogni istante la bellezza di un ideale che inonda di luce la sua umana vicenda.

Ci si interrogava sui motivi del costante calo dei consensi e una parte della dirigenza sardista, pur tributando a Giovanni Battista Melis unanime, indiscusso affetto, pensava, soprattutto fra i quarantenni, che il suo rifiuto del separatismo costituisse remora all’esplodere di un consenso generalizzato che sembrava essersi chiaramente manifestato nel corso della marcia Cagliari – Ollolai – Sassari effettuata con crescente ed entusiastica partecipazione popolare, da Michele Columbu.

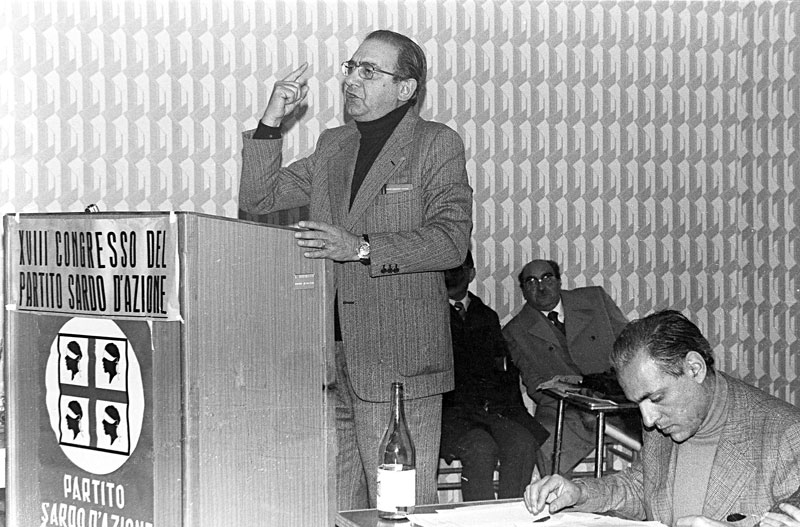

E proprio intorno a Michele Columbu si è raccolto un gruppo di vecchi, fedeli sardisti che a conclusione del Congresso XVII ne determinarono l’elezione a Segretario regionale in sostituzione appunto di Giovanni Battista Melis, eletto a sua volta Presidente del Partito,

All’interno di questo gruppo si distinguevano alcune figure di particolare spicco, consegnate ormai alla storia del Partito, per il vigore del loro impegno e la forza creativa delle proposte politiche.

Fra queste emergeva, insieme al padriese Antonino Cambule, l’archittetto Antonio Simon Mossa al quale si deve la grande battaglia volta a fare del Partito il convinto assertore del diritto dei Sardi al normale uso del proprio patrimonio culturale ed in particolare della lingua, considerata componente essenziale dell’identità etnica.

In effetti la lotta promossa dal Partito Sardo tendeva sin dalle sue lontane origini a promuovere tra le genti di Sardegna la consapevolezza di appartenere ad un popolo assurto, attraverso la sua lunga e travagliata storia, a forza e dignità di nazione impegnata, proprio perché tale, ad assumere su di sé la responsabilità dell’autogoverno.

Ma, salvo fugaci cenni di Camillo Bellieni, non si colse la rilevanza politica che la cultura e la lingua, in modo specifico, avrebbero potuto dispiegare fra le popolazioni sarde.

L’irrompere di Antonio Simon Mossa fu, sotto questo profilo, un fatto fortemente innovativo inizialmente sconcertante che lasciò perplessi anche tanti sardisti, me compreso.

Ma non Giovanni Battista Melis che divenne sin da subito uno dei più fervidi sostenitori di Antonio Simon; nei limiti delle sue possibilità, lo valorizzò favorendone l’elezione a Segretario provinciale di Sassari quando era già in atto la polemica con Nino Ruiu e gli altri amici passati poi al Partito Repubblicano.

In effetti la sostituzione di Giovanni Battista Melis con Michele Columbu alla guida dei Partito non sortì lo sperato effetto di mobilitare il sardismo diffuso.

Perché si verificasse un recupero di consensi dovemmo passare attraverso due esperienze, tanto traumatizzanti e contestate quanto necessarie: l’alleanza elettorale col Partito Comunista (profondamente trasformato da Enrico Berlinguer, dopo il così detto “strappo” con Mosca e la ripulsa dello Stalinismo) per il rinnovo del Parlamento nel 1973 e nel 1976.

L’operazione consentì di scrollare di dosso al Partito l’accusa di essere retrogrado, legato a un’immagine statica della Sardegna pastorale, incapace di cogliere i messaggi di rinnovamento che venivano dal tumultuoso evolversi delle dinamiche sociali.

Accuse destituite di qualsivoglia fondamento, posto che si deve proprio all’iniziativa degli uomini del Partito il dischiudersi di orizzonti aperti ai grandi temi del rinnovamento sociale, economico, istituzionale ed infine anche culturale.

Ma tant’è questa era l’immagine che ci avevano appiccicato addosso e di questa ci dovevamo liberare.

Giovanni Battista Melis, pur angosciato, capi e favorì l’operazione e fu proprio a conclusione della seconda legislatura sperimentata in unità elettorale con il Partito Comunista che nelle elezioni regionali del 1979 l’indice del consenso sardista iniziò a risalire. La spinta separatista si rilevò così una fuga in avanti non produttiva dei reali effetti promozionali del consenso. Ben di più operarono le ipotesi di zona franca, di continuità territoriale, di recupero culturale per richiamare intorno alle bandiere del Partito un numero crescente dì consensi. Ma sopratutto il suo autonomismo nutrito di federalismo.

Che i Sardisti avessero ragione e torto i partiti nazionali e quanti scoraggiati dal difficile, contrastato cammino affrontato dal Partito, ci hanno abbandonato, lo conclama il riconoscimento unanime del coro federalista di tutta la politica italiana.

Personalmente ho l’orgoglio della mia militanza resa più forte e convinta da tanta esaltante solitudine. La nostra è stata una testimonianza ed un messaggio che ha la forza della storia.

No! Giovanni Battista Melis non era superato: non lo è ancora oggi come non lo è Bellieni, né il Lussu federalista.

Sono figure che risplendono nella storia del Partito e della Sardegna.

Dopo di loro il Partito ha avuto un grande successo, quasi una grande vampata che si è andata progressivamente spegnendo nell’arco di dieci anni.

Sul perché siamo cresciuti, pur in assenza dei Padri fondatori, la storia è ancora da scrivere come è da scrivere la crisi che ne è seguita; si tratterà di analisi supportate da argomenti e riferimenti più o meno condivisibili che potranno essere magari superati da ulteriori e successive valutazioni.

Ma ciò che non potrà mai essere né cancellato né superato è il sardismo, fonte viva e perenne di democrazia che si alimenta dei valori universali di Giustizia e di Libertà.

Presentazione del II volume di Sardisti di Salvatore Cubeddu – Sala conferenze Banco m Sardegna – 12 giugno 1996

5 Maggio 2017 by