1 – L’autonomia regionale incompiuta e tradita

D. Onorevole Melis, nell’agosto del 1984 lei è stato eletto Presidente della Regione sarda, primo esponente sardista a ricoprire la massima carica dell’ordinamento autonomo della Regione davanti a sé, dagli Uffici cagliaritani di viale Trento, le si presentava una Sardegna in ginocchio, delusa dal suo sogno di Rinascita, mortificata dalla pesante crisi delle sue nuove e vecchie industrie in sfacelo, avvilita per la mancata modernizzazione d’una agricoltura rimasta primitiva, ferita soprattutto nel suo futuro dagli oltre centomila disoccupati degli elenchi del collocamento. Gli ambiziosi sogni degli anni sessanta s’erano infatti chiusi con un tragico risveglio.

Il destino dell’isola sembrava non essere più in mani dei sardi, ma nella benevolenza o nell’attenzione ottenibile dagli altri, dai governi continentali. Non a caso un opinionista politico aveva titolato un suo acido pamphlet “L’isola degli altri”, con ciò intendendo che, nell’azione concreta, in Sardegna s’era forse perduto, o dilapidato, il bene più prezioso del nostro patrimonio culturale, la coscienza dell’autonomia, del sapere e voler far da sé.

Peraltro, alle sue spalle lei poteva ancora scorgere i segni e i progetti che erano stati alla base delle speranze e delle attese dell’autonomia regionale, articolati su quell’articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna che era stata l’idea-forza dei nostri costituenti regionali e la particolare semente del Piano per la Rinascita. Secondo taluni, l’esperimento autonomistico dell’isola rimase incompiuto, non riuscendo a superare la storica dipendenza dall’esterno, e, ancora, sembrò quasi tradito da quelle stesse forze che l’avevano voluto. La sua elezione, come leader carismatico del partito dell’autonomia, era stata peraltro vista come il segnale d’un ritorno al passato, per ridestare le speranze allora tradite, per rinnovare l’impegno dimenticato alla rinascita sarda.

Se questo è un’interpretazione abbastanza veritiera, le domandiamo: c’è stata allora nella classe dirigente sarda, della politica come dell’economia, la consapevolezza e la disponibilità di voler raggiungere, con le proprie capacità di guida e di impegno, lo sviluppo dell’isola? E secondo la sua esperienza, la Regione – intesa come organismo dispositivo ed attuativo di azioni di governo – ha trovato in sé la volontà e la capacità di poter realizzare quel che la gente sarda chiedeva e s’attendeva?

R. Rispondendo alla prima domanda direi che c’è stato certamente, nella classe politica dirigente dell’isola, un tempo, una stagione, di grande capacità progettuale e di altrettanta partecipazione popolare. Fu la stagione dei pionieri. Vorrei aggiungere che le idee ed i proponimenti portati avanti dagli esponenti dell’autonomia, i consiglieri chiamati a far parte del consiglio e dei primi governi regionali, pur tra obiettive difficoltà, utilizzarono al meglio, e con grande successo, i modesti strumenti organizzativi e operativi disponibili. Furono raggiunti allora, con l’autonomia, dei risultati rilevanti. Primi fra tutti la rottura dei grandi monopoli, che avevano reso l’economia sarda subalterna dei poteri esterni. La rottura del monopolio elettrico, ad esempio, avvenuta con la costituzione dell’Ente Sardo di Elettricità, consentì di portare la produzione sarda da 400 milioni a 4 miliardi di chilowatt ora annui in poco più di 12 anni. Iniziative volute da uomini come Mario Carta, uno dei più grandi tecnici minerari del mondo, e del livello di Piero Soggiu riuscirono non solo a sfidare il più potente gruppo finanziario italiano (quello degli elettrici), ma a promuovere, con la grande disponibilità energetica resa possibile dai progetti

elettrocarboniferi, il richiamo e l’insediamento nell’isola di grandi complessi industriali altamente energivori: le industrie petrolchimiche e chimiche di Porto Torres, Ottana, Sarroch, Assemini, Villacidro ed altri interessanti iniziative in settori diversi come – fra le tante – l’alluminio primario e derivati manifatturieri a Porto Vesme e la Cartaria ad Arbatax. Purtroppo le Giunte successive non sono riuscite ad impedire il dilatarsi elefantiaco delle industrie petrolchimiche né a completare il disegno strategico correlato agli investimenti iniziali: sviluppare un tessuto industriale manifatturiero derivato da quelle di base e, quindi, una diffusa occupazione in settori professionali altamente qualificati suscettibili di stimolare la crescita complessiva della società sarda.

È merito dell’azione autonomistica di quei pionieri la rottura di un altro nefasto monopolio che il trust industrial-finanziario Galbani di Melzo Locatelli aveva imposto nel settore lattiero-caseario, spogliando sistematicamente del loro reddito i pastori produttori.

Una provvida legge proposta dall’allora assessore all’agricoltura Giangiorgio Casu – ottimo tecnico ed attento conoscitore delle realtà agricole isolane – finanziando la costruzione di caseifici e cantine sociali, suscitò un forte movimento cooperativo nei settori dell’allevamento ovi-caprino e della viticoltura.

Fu un fiorire di iniziative che trasformò nel breve volgere di pochi anni i pastori e contadini sardi da semplici produttori di materie prime in industriali consapevoli della forza acquisita con l’associazionismo; si liberarono così dallo sfruttamento per l’innanzi esercitato dal monopolio lattiero-caseario e vitivinicolo e, costituendo con il consorzio delle cooperative, giunsero direttamente sui mercati nazionali ed internazionali con produzioni diversificate e prestigiose sia di formaggi che di vini da tavola e da dessert.

Risale a quello stesso periodo la rottura del terzo monopolio, quello dei trasporti pubblici interni.

Anche di questo grande merito va assegnato all’azione politica di quelle prime giunte autonomistiche

Il monopolio del gruppo Fiat, esercitato attraverso la Satas e la Sita, teneva i trasporti interni dell’Isola in una impossibile condizione di subalternità verso gli interessi economici del gruppo torinese, tradendo completamente i principi basiliari del servizio di pubblico interesse.

Nel giro di circa un anno l’azione della Regione Autonoma riuscì a triplicare i percorsi automobilistici di linea marginalizzando sempre di più e sconfìgendo poi defìnitivamente, le rendite di posizione della Fiat.

Ecco, per essere una Regione ai primi passi, ed una autonomia appena conquistata, quei primi risultati ottenuti furono certo di grande risalto. Con essi l’autonomia era divenuta un atto concreto.

D. Ci scusi, Presidente. Lei ha giustamente ed orgogliosamente ricordato i primi grandi obiettivi raggiunti attraverso l’autonomia regionale. Ma il percorso compiuto nei decenni successivi fu pari a quei presupposti?

R. Purtroppo debbo convenire che lo sviluppo dei decenni successivi non fu coerente con quelle premesse. Furono certamente diverse le cause di questa caduta di tensione autonomistica. Non fu estranea a questo la progressiva emarginazione degli esponenti sardisti dai governi regionali.

La Regione è andata progressivamente perdendo il ruolo di motore dello sviluppo e con esso il primitivo orgoglio autonomistico per affidarsi sempre più spesso alla benevolenza del “principe”, cioè all’iniziativa dei governi centrali.

Va peraltro sottolineato come l’intero sistema democratico italiano abbia subito gli effetti involutivi del processo degenerativo dei partiti che, travalicando il tradizionale ruolo di organi di collegamento fra le grandi correnti di pensiero emergenti nel Paese e le sue istituzioni elettive, si siano surrettiziamente, sostituiti ad essi.

Ne organizzarono l’occupazione con uomini ligi alle direttive delle rispettive segreterie politiche, pena l’esclusione dalle gerarchie di partito e dalle liste elettorali. Si è andata così stratificando una potente burocrazia di partito che decideva i temi della prospettiva e dell’attualità politica lasciando alle assemblee elettive (ed ai loro organi esecutivi) solo compiti di mera attuazione.

Ebbe così ragione Panfìlio Gentile che sin dal 1965 aveva affermato: «Dallo strapotere dei partiti nasce il cesarismo politico. I partiti hanno seppellito la democrazia parlamentare e contaminato lo Stato».

A pagarne le conseguenze più pesanti sono stati i soggetti deboli della comunità nazionale. A questa ferrea regola non sono sfuggite le regioni del sottosviluppo il cui potere contrattuale, di per se debole, si attenuava sino a vanificarsi nel confronto-scontro con gli interessi dei grandi gruppi finanziari ed industriali, concentrati, di norma, nelle regioni del nord Italia; interessi che viaggiavano solo formalmente nei canali istituzionali ma erano sostanzialmente gestiti dai poteri paralleli delle segreterie di partito, poteri non soggetti ad alcun controllo democratico.

Neppure il grande successo politico ottenuto con il riconoscimento del debito storico del Paese nei confronti della Sardegna, concretatosi nella promulgazione delle leggi di rinascita, ha sortito effetti rilevanti.

Il Governo, i suoi burocrati e lo stesso Parlamento ne hanno vanificato il significato e gli effetti considerando gli stanziamenti del piano di rinascita non aggiuntivi a quelli ordinari ma sostitutivi. I meccanismi d’incentivazione dello sviluppo elaborati dal potere regionale, d’intesa con il Governo, si sono dimostrati per altro non risolutivi.

Pur fra tante difficoltà e nonostante tutto, un certo sviluppo si è comunque registrato nella società isolana. È indubbio però che s’era perduta la carica iniziale; la conquista dell’autonomia speciale e l’azione regionale dell’autogoverno non riuscirono a colmare il differenziale di sviluppo e di benessere che ci divideva da altre regioni d’oltre Tirreno.

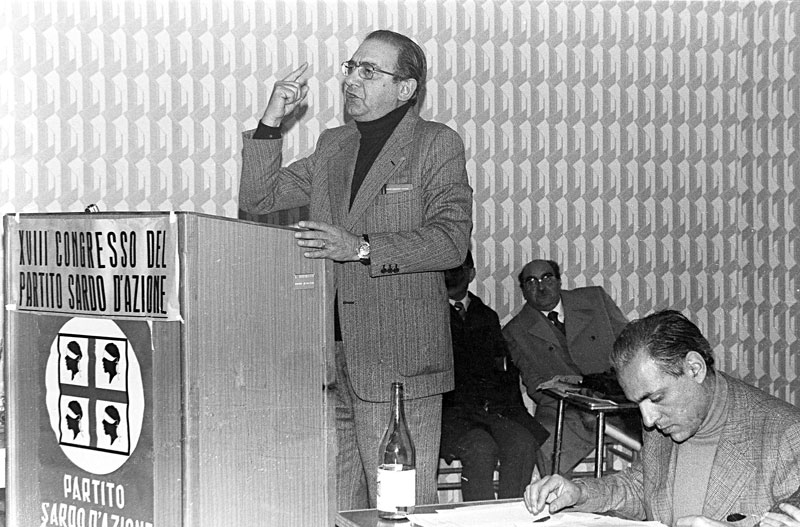

D. Eppure, onorevole Melis, ad un certo punto – ci pare nel 1984 e dopo un lungo decennio caratterizzato da forte instabilità politica – tornò a soffiare il vento sardista, portando il suo partito, il Psd’Az, a divenire il terzo partito regionale dopo D.C. e PCI, usciti peraltro fortemente penalizzati dal voto popolare. Quali le ragioni?

R. Penso che di quel voto si possa dare una lettura univoca. I grandi partiti nazionali, che avevano costretto l’elettorato isolano nella palude assistenzialista, si erano proposti come i più indicati ad ottenere aiuti e provvidenze dai governi romani; di fatto però avevano deluso le speranze di progresso e le aspettative di giustizia della Sardegna. Alla delusione era seguita la reazione.

Di qui il rifiorire di nuova fiducia nei più autentici valori autonomistici portati avanti da quella che veniva considerata “l’alternativa sardista”.

L’aver ritrovato consensi e riconquistato centralità politica ha riportato il partito sardo al governo della Regione. Ma la Regione non era più quella dei Crespellani, dei Corrias, dei Soggiu, dei Carta e dei Casu. Prendemmo coscienza che l’ente regionale s’era snervato, sfaldato nel suo operare. Aveva perduto il dinamismo operativo dei primi anni; governare era divenuto più un esercizio di equilibri e di compromessi che di decisioni e di scelte. Per ogni singolo atto di governo, la complessità della vita regionale richiedeva il parere delle varie commissioni consiliari, dei circondari, delle zone omogenee o delle comunità montane. Queste complessità procedurali avevano fatto si che tra la domanda del cittadino e la decisione operativa spesso trascorrevano anche due o tre anni, sterilizzando l’efficacia d’ogni intervento.

Il governare della Regione aveva perduto in efficienza e capacità di rispondere prontamente alle domande della gente; requisiti considerati valori-forza dell’ideale autonomistico e delle esperienze delle prime giunte. La Regione era divenuta una sorta di vecchia zia che distribuiva benefici e protezioni agli amici politici e teneva distanti i suoi avversari.

Eppure se la Regione teneva i sardi distanti da sé, i sardi hanno continuato ad amare la Regione. Attraverso la Regione continuavano a credere nell’autonomia e nell’autogoverno.

Il futuro era visto nella prospettiva di un’istituzione capace di conquistarlo sconfiggendo le pratiche vischiose dei partiti nazionali considerati, da una parte consistente di sardi, nemici della nostra crescita sociale.

D. Ma questa interpretazione della temperie politica di quegli anni provocò certamente la reazione antisardista, ed antiautonomistica che venne alimentata da molti esponenti, anche di primo piano, dei governi romani. È così?

R. L’estromissione della D.C. dalla Giunta regionale aveva scatenato la violenta reazione dei suoi esponenti sia in sede regionale che nazionale.

La polemica assunse toni di tale violenza da mistificare valori e programmi del sardismo con un separatismo ribelle e barricadero, in attivo rapporto con il terrorismo nazionale ed internazionale. Venivano evocate torbide complicità con Feltrinelli- morto da anni – con i bombardieri corsi e M. Gheddafi.

A lanciare l’allarme erano uomini di primo piano nella vita dello Stato.

In questo clamore concorrevano chiaramente intenti volti a creare una nostra immagine di inaffidabilità non disgiunta per altro da intrinseco messaggio intimidatorio.

Anche i partiti alleati in sede nazionale della D.C. si unirono al coro delle accuse per cui la Giunta che presentati al voto del Consiglio subito dopo le elezioni regionali vide la partecipazione solo di sardisti e comunisti mentre socialisti, socialdemocratici e repubblicani, si limitarono all’appoggio esterno rifiutando di assumere responsabilità di Governo.

Non osarono sfidare la loro base elettorale (favorevole alla formazione della Giunta sardista e di sinistra), votandoci contro, ma assunsero comunque un atteggiamento ostile criticando il quotidiano operare della Giunta; ne è testimonianza la ricca pubblicistica del tempo.

Né, quando, dopo circa un anno, visto che la Giunta non cadeva, chiesero di farne parte, il loro atteggiamento critico si attenuò in modo apprezzabile. Si limitarono ad esaltare il lavoro dei rispettivi assessori intensificando però le critiche soprattutto alla componente sardista ed al suo Presidente.

Era evidente la preoccupazione elettorale. Il partitismo ha fortemente condizionato i comportamenti individuali e, spesso gli stessi assessori,

La verità è che l’involuzione partitica ha assunto nelle regioni deboli un’intensità ancora più pesante che altrove, marginalizzando la politica ed i suoi valori.

In Sardegna non si colse il significato del voto popolare che premiando i partiti di opposizione e penalizzando quelli di maggioranza aveva votato, al di là dei comportamenti individuali, contro questo sistema politico.

In verità non lo capirono appieno neppure sardisti e comunisti che pretesero a loro volta di occupare posti di potere – salvo lodevoli eccezioni -sciegliendone i responsabili più tra i fedeli che fra i competenti.

Sul funzionamento interno dell’Istituto Regionale va rilevato come si fosse andata da tempo definendo una grave commistione di ruoli fra Giunta e Consiglio Regionale; quest’ultimo, oltre elaborare leggi, indirizzi e programmi, interferiva con pareri obbligatori (non sempre vincolanti sul piano giuridico ma condizionanti su quello politico) nell’approvare o bocciare singoli provvedimenti di governo, ritardandone così l’azione e svilendone il ruolo. Anche in Sardegna si è così caduti nel viluppo del consociativismo che coinvolge l’opposizione in compiti di governo – formalmente negati – ma, di fatto, tacitamente contrattati con la maggioranza.

Si è perduto lo slancio vivificante che esalta il ruolo democratico dell’opposizione trasformandolo in un aberrante condizionamento di contrattazione consociativa.

È chiaro che in un clima di questo genere la Giunta Melis nasceva in un contesto difficile caratterizzato da frequenti scontri con il governo nazionale e, localmente, da un confronto estremamente scabroso, molto irto di silenzi e

diffidenze; era un dialogare difficile, spesso inquinato da pregiudizi e da malevolenze d’ogni genere.

Eppure la più corretta interpretazione delle nostre prerogative statutarie, la consapevolezza d’essere una Regione autonoma all’interno dell’unità nazionale, la personale reciproca stima e fiducia fra componenti la giunta, consentì, col passare del tempo, di ottenere attenzione e rispetto per i nostri diritti e per le nostre richieste. Personalità costituzionali diverse, d’altissima autorità, attivarono con noi rapporti fatti di di attenzione, fiducia e feconda collaborazione. Erano attenzione, fiducia e rispetto verso la Sardegna, verso il Presidente, verso il partito del Presidente.

Lo stesso movimento autonomistico, come allora interpretato dal Psd’Az, divenne nuovamente oggetto di attenzione e di studio. Scrissero della nostra esperienza giornali di grande rilievo nazionale ed osservatori della più autorevole stampa internazionale. Ambasciatori di diverse nazioni ed osservatori politici vennero a Cagliari per capire cosa stesse succedendo in Sardegna.

E da tutto questo, anche per la ferma interpretazione che la Giunta assunse in difesa della specialità della nostra autonomia, discese una riconquistata “centralità” del ruolo dell’Isola nel contesto nazionale.

Le stesse partecipazioni statali che ad ogni stormir di fronda operavano chiusure e licenziamenti, dopo diversi tentativi operati anche allora nelle attività minerarie come nell’industria chimica delle fibre e dell’alluminio, capirono che avrebbero dovuto sfidare la Giunta impegnata a rilanciarne il ruolo promozionale. Tanto i ministri che i manager di Stato rinunziarono alla smobilitazione e impegnarono importanti risorse finanziarie per migliorare efficienza e produttività dell’intero apparato industriale pubblico, col risultato di riconquistare rilevanti spazi di mercato internazionali.

Ricordo in proposito non solo la salvaguardia delle miniere piombo-zincifere, oggi abbandonate, ma la riapertura – dopo oltre vent’anni di abbandono – di quelle sulcitane del carbone nella prospettiva dell’autonomia energetica sarda quale premessa dell’autonomia dello sviluppo.

Né minor significato acquistarono l’impegno profuso per salvare e potenziare la Cartiera di Arbatax, oggi nuovamente in crisi, la Gencord, la Sardamag, le industrie chimiche, petrolchimiche e la miriade d’imprese artigianali cresciute in tale periodo di oltre duemila unità; sviluppo al quale corrispose l’aumento di consumi energetici di forza motrice in misura superiore al venti per cento annuo. Tre punti percentuali in meno nella disoccupazione, un quasi trenta per cento in più nell’export agricolo. Segnali non trascurabili di un’azione di governo incisiva e pressante. Ed ancora: l’avvio delle procedure istitutive del centro di ricerca affidato al Premio Nobel Rubbia, la diffusione anche territoriale dell’insegnamento universitario sono altri segnali concreti di un’azione che intendeva ridare vigore all’azione della Regione.

Il piano regionale delle acque, quello telematico, il completamento delle opere del porto canale di Cagliari – di cui debbo un grazie alla qualificata collaborazione di un assessore tecnico del valore di Roberto Binaghi – hanno anch’essi rappresentato un contributo notevole a quell’attrezzamento dell’Isola, e della sua economia, in grado di affrontare le grandi sfide della competitività internazionale e mediterranea. Ecco, questa del porto canale doveva rappresentare la possibilità per l’Isola d’inserirsi nella libertà dei commerci in una posizione che non era più di subalternità. Nei nostri progetti il concetto insularità uguale isolamento era ribaltato e considerata invece concreto presupposto di inserimento nella grande rete dei traffici marittimi.

L’obiettivo era il Mediterraneo, quanto meno quello nord-occidentale, da conquistare in virtù di una centralità politica perduta nei millenni con lo spegnersi dell’indipendenza.

L’insularità, per nostro avviso, doveva essere integrata dall’attivarsi dell’economia marittima che ancor oggi non abbiamo; ed un’isola che non ha economia marittima, che è prigioniera delle sue coste non ha respiro né futuro. Per questo il porto canale di Cagliari doveva e deve rappresentare il primo punto di forza e di partenza per raggiungere questo obiettivo.

Debbo aggiungere però, che anche quella nostra esperienza di giunta a guida sardista, pur così entusiasticamente avviata e positivamente conclusa perse, nell’immaginario popolare, parte del suo smalto, a causa della vocazione di certi settori politici a compiacersi del potere, amato più per se stesso che quale strumento di azione politica mirata alla quotidiana conquista di obiettivi di pubblico interesse sempre nuovi e sempre ambiziosi e difficili. L’opacità di certi atteggiamenti (certo non di tutti), l’attesa miracolistica di soluzioni immediate di problemi incancreniti nel tempo, hanno creato smarrimento e delusione. Ma credo che questo riguardi più le persone ed il partito che non l’ideale sardista che come tale è valore universale e da ai popoli la consapevolezza di un grande dovere: scrivere la propria storia; non farsela scrivere dagli altri.

E questa è ben più di una speranza ma l’insegnamento che ci viene dalla grande stagione sardista.

2 – L’ipotesi federalista sarà per i sardi fattore di sviluppo?

D. Presidente Melis, la stagione politica ed istituzionale del nostro Paese sembrerebbe sempre più dominata dall’esplodere d’un federalismo d’ogni genere (amministrativo, fiscale, politico, economico, sociale, ecc.), tanto da essere divenuto in questi ultimi anni bandiera che ogni formazione politica, conservatrice o progressista che sia, deve sventolare per ottenere consenso.

Ora, lei che, per coscienza politica e per formazione intellettuale, è stato sempre un fervente missionario dell’autonomia isolana e d’uno Stato federale, come interpreta questo cambiamento di scenario ? Lo reputa favorevole per gli interessi dell’isola ? Ritiene che la nostra azione politica, come sardi, possa trarre vantaggi da un’omologazione con l’azione di quelle altre comunità più fortunate e fiorenti della nostra?

R. Per capire la genesi ed i traguardi ideali del federalismo sardista è bene tornare alle motivazioni che hanno ispirato i Padri fondatori.

Erano giovani contadini, pastori, operai, intellettuali che, raccolti in unità combattenti di soli sardi avevano vissuto assieme la terribile esperienza della guerra 1915-18. Avevano capito tre cose fondamentali:

1° la Sardegna, rispetto alle regioni del nord Italia – che scoprivano collettivamente per la prima volta – era non solo profondamente arretrata ma costituiva, rispetto a quelle, una realtà del tutto diversa per economia, cultura, usi, tradizioni, valori spirituali e civili;

2° capirono altresì che la guerra era stata scatenata dallo scontro di interessi fra magnati dell’economia europea, interessi cui erano estranee le grandi masse popolari, che, pur desiderose di pace e solidarietà, erano state coinvolte ed, in larga misura, sterminate;

3° capirono come “arretratezza” e “diversità” erano fatti politici cui era necessario dare risposte politiche; le individuarono nell’autogoverno autonomo dei sardi, non contrapposto ma collegato, con patto federale, alle altre realtà italiane e, in prospettiva, europee.

L’alto significato dell’intuizione si coglie ove si consideri che il loro regionalismo non si esauriva nell’elaborare un modello costituzionale di Stato più garantista ed efficiente di quello esistente, ma nel trasformare i sardi da sudditi subalterni – non più chiusi nella solitudine della loro storica emarginazione – in protagonisti attivi di una solidarietà europea che li avrebbe resi cittadini del mondo.

Un’intuizione capace di superare la contraddizione dei fermenti nazionalistici (trasformatisi, nell’Europa di quegli anni, in feroci dittature), e diventare, dopo oltre mezzo secolo, pagina di storia nella quale si legge la sconfitta delle chiusure nazionalistiche e, nel contempo, il definirsi della solidarietà europea.

L’esplosione federalista di questi anni, fatte salve alcune apprezzabili eccezioni, assomiglia molto al confuso vociare della consueta turba di trasformisti, sempre disponibile a seguire la bandiera che svetta più alta.

Non si parla di Cattaneo, Ferrari, Mazzini, Gioberti, Asproni o Tuveri ma di Bossi, Maroni, Speroni, Boso ed altri che, al di là delle autoproclamazioni di federalismo, del federalismo sono l’antitesi.

Non credo, per la conoscenza anche personale che ho dei protagonisti, che pensino realmente alla secessione di un’area chiamata “Padania” (della quale sembra non far parte l’Emilia Romagna che Padania dovrebbe essere per ragioni sia geografiche che economiche) ma penso piuttosto che il loro vero obiettivo sia costituito dal secessionismo fiscale in virtù del quale verrebbero incamerati nel bilancio di ogni regione tutti i tributi riscossi nei rispettivi territori salvo una modestissima quota da attribuire allo Stato per l’assolvimento di alcuni compiti fondamentali quali la difesa militare del territorio, la politica estera , forse, la giustizia e poco altro.

In questo tipo di stato non si prevede il riequilibrio economico-sociale delle diverse aree territoriali del Paese, obiettivo che costituisce traguardo essenziale dell’Unione Europea disegnata nel Trattato di Maastricht; ciò significa negare alla radice il federalismo i cui pilastri portanti si fondano sulla piena e feconda solidarietà fra gli Stati federati oltreché sulla loro autonomia rispetto al potere centrale.

Altra forma di falso federalismo sembra emergere fra i conservatori dell’attuale assetto centralistico.

Non potendosi sottrarre al coro generale, si dichiarano anch’essi federalisti ma fanno riferimento alle tradizioni politiche della storia italiana che definiscono municipale; da ciò deducono che il moderno federalismo italiano debba trovare nei Comuni i soggetti attivi sui quali fondare il nuovo modello di Stato.

Sembrano ignorare che i Municipi o Comuni cui fanno riferimento non esaurivano il loro potere entro le mura cittadine ma esercitavano sostanziale sovranità su territori di estensione regionale. Basti pensare nel Nord al Ducato di Milano che ricomprendeva, con la Lombardia, alcuni territori oggi svizzeri, la Repubblica Veneta che estendeva il suo potere oltre il Triveneto sino in Dalmazia, La Firenze dei Medici, o il Granducato di Toscana, il Principato di Piemonte – non certo limitato a Torino – e così nel Centro ed al Sud lo Stato Vaticano e i Regni di Napoli e Sardegna.

Si tenta di confondere il lessico storico con valori di ben altro contenuto politico.

La ragione è molto semplice: posto che è impensabile conferire a tutti i Comuni potere legislativo, né limitarlo ai Comuni capoluogo (per l’evidente squilibrio che ne deriverebbe con la miriade dei Comuni minori), tale potere resterebbe ancorato agli organi centrali dello Stato, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica. Un federalismo di pura facciata che finirebbe con il sollecitare le conflittualità localistiche.

La verità è che gli Stati federali si avvalgono della partecipazione attiva di tutti i cittadini organizzati in istituzioni rappresentative di realtà territoriali più o meno grandi, unite però da interessi, esperienze storiche, tradizioni, cultura, usi, costumi e, talvolta, lingua.

Valori questi che li fanno unici, diversi ed irripetibili nel contesto territoriale ed umano di loro insediamento.

E queste entità territoriali sono bene identificate tanto negli Stati federali, ove prendono nome di Lànders, States, Cantoni, Regioni e così via, come d’altronde negli Stati che federali non sono.

Nessuno in Italia oserebbe confondere Veneto con Lombardia, Piemonte e Calabria, così come i Bretoni non sono Alsaziani né i Corsi Provenzali, per non parlare delle peculiarità che fanno diversi i Gallesi dagli Scozzesi, i Londinesi dai Nord Irlandesi.

A creare ulteriore ambiguità sui temi del federalismo concorrono anche i fautori del federalismo presidenzialista o parlamentare.

Pur rilevante questo non è certo l’aspetto fondamentale del federalismo; infatti il presidenzialismo non equilibrato da un forte ruolo parlamentare ma, soprattutto, da una vasta autonomia degli Stati federati, sarebbe ne più ne meno che la dittatura del Presidente.

Mi convinco sempre di più della grande saggezza dei padri fondatori del sardismo che ci hanno insegnato come il federalismo è tale solo se si alimenta dei valori di libertà, responsabilità e solidarietà.

Per loro la più ampia libertà di autogoverno significava contestuale assunzione di responsabilità nella gestione delle risorse mirate allo sviluppo sociale e civile della comunità. Del possibile insuccesso non si sarebbero potuti chiamare responsabili i poteri del Principe ma se stessi. A dare senso unitario a questi valori facevano – facciamo – riferimento al cemento della solidarietà.

L’esperienza storica ci insegna, per altro, quali istituzioni danno certezza costituzionale ai capisaldi politici del federalismo. Accanto ad una Camera proporzionalmente rappresentativa dei cittadini se ne elegge una seconda pariteticamente rappresentativa delle istituzioni federate.

L’insieme delle due Camere costituisce il Parlamento Federale al quale è affidato il compito di elaborare leggi, programmi ed indirizzi cui gli Stati federati dovranno conformare la propria azione legislativa e di governo.

In questo quadro è difficile che insorgano rilevanti conflitti tra il potere federale e quelli federati, posto che al definirsi delle gradi decisioni assunte dal primo, concorrono, da protagonisti, in uno dei rami del Parlamento, i secondi.

Nell’ipotesi che su particolari problemi insorgano conflitti fra potere centrale e quello di uno o più Stati federati, si prevede l’istituzione di un Tribunale i cui membri vengono eletti pariteticamente dal potere federale e da quello delle istituzioni federate; ne sono importanti esempi Svizzera, Germania, Stati Uniti, etc.

Si realizza così il pieno equilibrio delle forze che rende impossibili sopraffazioni, privilegi e comunque ingiustizie. Pur esaltando il valore delle diversità, si realizza l’unità fondata sul consenso che è base essenziale di ogni libertà.